자료 창고

알쏭달쏭한자

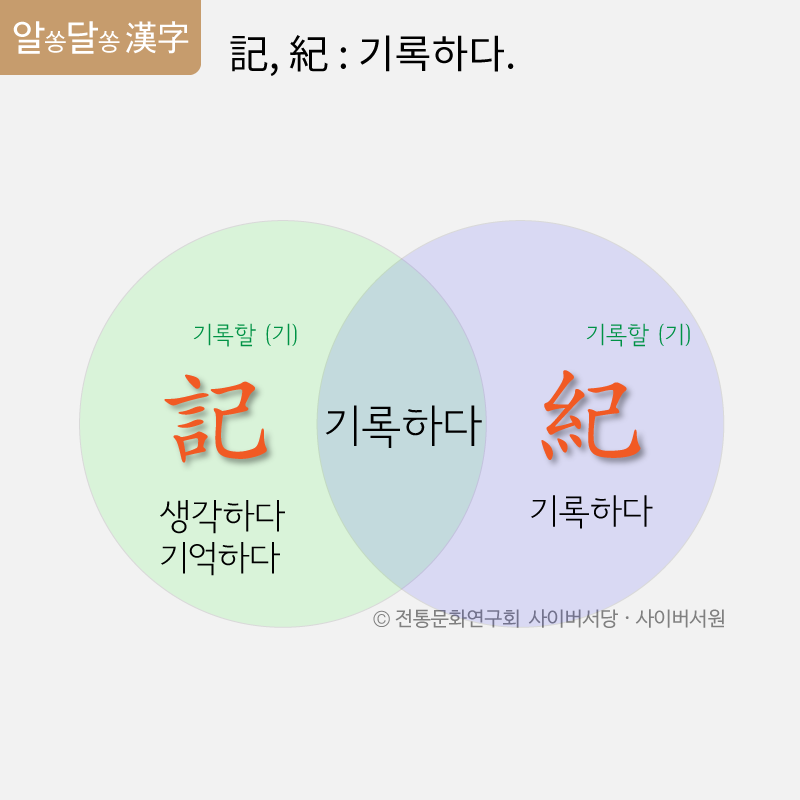

記, 紀 : 기록하다

-

記, 紀 기록하다

記 기록할 기 紀 벼리 기

1) 記 : 記(기)는 본래 ‘생각하다’, ‘기억하다’는 의미이다. 《광아(廣雅)》 〈석고(釋詁)〉에 ‘記 紀也 紀 識之也 (기 기야 기 식지야)(記는 紀이다. 紀는 기록함이다.)’라고 하였다. 記는 말을[言] 결승으로[己] 기억하다는 의미를 가졌다.

→ 《書經》 〈益稷〉 撻以記之 - 《서경》 〈익직〉 달이기지(매질하여 기억하게 하였다.)

2) 紀 : 《설문해자(說文解字)》에 ‘紀 別絲也 기 별사야(紀는 실가닥을 가르는 것이다.)’라고 하였다. 紀(기)는 실로[糸] 결승하여[己] 일을 기록하다는 의미를 자졌다.

→ 〈進學解〉 紀事者 必提其要 - 〈진학해〉 기사자 필제기요(일을 기록하는 자는 반드시 그 요점를 들었다.)

체제에 사용될 때, 記(기)와 紀(기)는 약간의 차이가 있다. 記(기)는 記事文(기록문)의 일종으로 奏記(주기), 遊記(유기), 雜記(잡기) 등에 쓰이는데, 紀(기)는 사건을 강목으로 삼는 史記(사기)의 체제로 《통감기사본말(通鑑紀事本末)》 《송사기사본말(宋史紀事本末)》 등의 용법이 있다.

역사를 기록하는 문장에 있어, 紀(기)는 인물을 중심으로 묘사하는 紀傳體(기전체)의 역사서 이름이다. 《사기(史記)》가 그 예이다. 紀(기)는 紀傳體(기전체)의 역사서 가운데 제왕의 사적을 기술하는데, 《사기(史記)》를 〈史紀〉로는 쓰지 않고, 〈진시황본기(秦始皇本紀)〉는 〈진시황본기(秦始皇本記)〉라고는 쓰지 않는다. 이는 書名(서명)과 篇名(편명)을 섞어 쓰지 않는 것이다.

글 박상수(단국대 강사, 전통문화연구회 연구위원)

한자풀이 : 記 기록할 기 記 기록할 기 廣 넓을 광 雅 맑을 아 釋 풀 석 詁 記 기록할 기 紀 벼리 기 也 어조사 야 紀 벼리 기 識 알 식 之 갈 지 也 어조사 야 記 기록할 기 紀 벼리 기 紀 벼리 기 記 기록할 기 言 말씀 언 己 몸 기 書 글 서 經 글 경 益 더할 익 稷 피 직 撻 때릴 달 以 써 이 記 기록할 기 之 갈 지 紀 벼리 기 說 말씀 설, 달랠 세 文 글월 문 解 풀 해 字 글자 자 紀 벼리 기 別 다를/나눌 별 絲 실 사 也 어조사 야 紀 벼리 기 紀 벼리 기 糸 실 사 己 몸 기 進 나아갈 진 學 배울 학 解 풀 해 紀 벼리 기 事 일 사 者 사람/놈 자 必 반드시 필 提 끌 제 其 그 기 要 요긴할 요 記 기록할 기 紀 벼리 기 記 기록할 기 記 기록할 기 事 일 사 文 글월 문 奏 아뢸 주 記 기록할 기 遊 놀 유 記 기록할 기 雜 섞일 잡 記 기록할 기 紀 벼리 기 史 역사 사 記 기록할 기 通 통할 통 鑑 거울 감 紀 벼리 기 事 일 사 本 근본 본 末 끝 말 宋 성(姓) 송 史 역사 사 紀 벼리 기 事 일 사 本 근본 본 末 끝 말 紀 벼리 기 紀 벼리 기 傳 전할 전 體 몸 체 史 역사 사 記 기록할 기 紀 벼리 기 紀 벼리 기 傳 전할 전 體 몸 체 史 역사 사 記 기록할 기 史 역사 사 紀 벼리 기 秦 성(姓) 진 始 비로소 시 皇 임금 황 本 근본 본 紀 벼리 기 秦 성(姓) 진 始 비로소 시 皇 임금 황 本 근본 본 記 기록할 기 書 글 서 名 이름 명 篇 책 편 名 이름 명

닫기

닫기 로그인

로그인